Die Joseph-Wirth-Stiftung stellt sich vor

Die Joseph-Wirth-Stiftung e.V. hat sich im November 1985 als eingetragener Verein in Düsseldorf konstituiert. Im Juli 2012 wurde der Sitz der Stiftung von Düsseldorf nach Freiburg i.Br. verlegt.

Mit dem Namen Joseph Wirth verbindet sich die Erinnerung an frühe Bemühungen um friedliche Koexistenz und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem damaligen Sowjetrussland, die sich 1922 im Vertrag von Rapallo niederschlugen. Der aus Freiburg i.Br. stammende Reichskanzler und Zentrumspolitiker Joseph Wirth war ein entschiedener Verfechter der demokratischen Idee und Anhänger des demokratisch-parlamentarischen Systems. 1933 ging er ins Exil, zunächst nach Paris, dann in die Schweiz, von wo aus er aktiv gegen den Nationalsozialismus agierte und gegen Rassismus und Antisemitismus wirkte.

In den frühen fünfziger Jahren zählte er zu den Gegnern einer Politik der Wiederbewaffnung und Westintegration und setzte sich für die Vereinigung Deutschlands ein.

Die Joseph-Wirth-Stiftung tritt im Geiste ihres Namensgebers für die Verständigung der Völker und die friedliche Koexistenz unterschiedlicher Kulturen und Ethnien ein. Seit Mitte der achtziger Jahre gibt sie durch öffentliche Veranstaltungen Impulse für die Erschließung der Geschichte und die Diskussion gesellschaftlicher Grundfragen. Sie will Beiträge zur Friedensgestaltung leisten und Grundfragen der demokratischen Entwicklung in Deutschland und Europa zur Diskussion stellen. Sie setzt sich für die Erforschung und Verbreitung des Lebenswerks von Joseph Wirth und die Aufarbeitung der Geschichte ein.

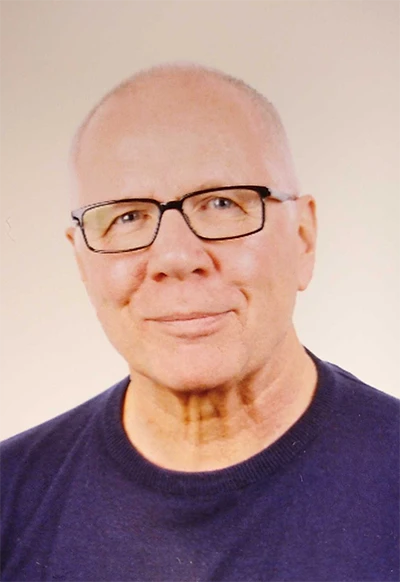

.webp)